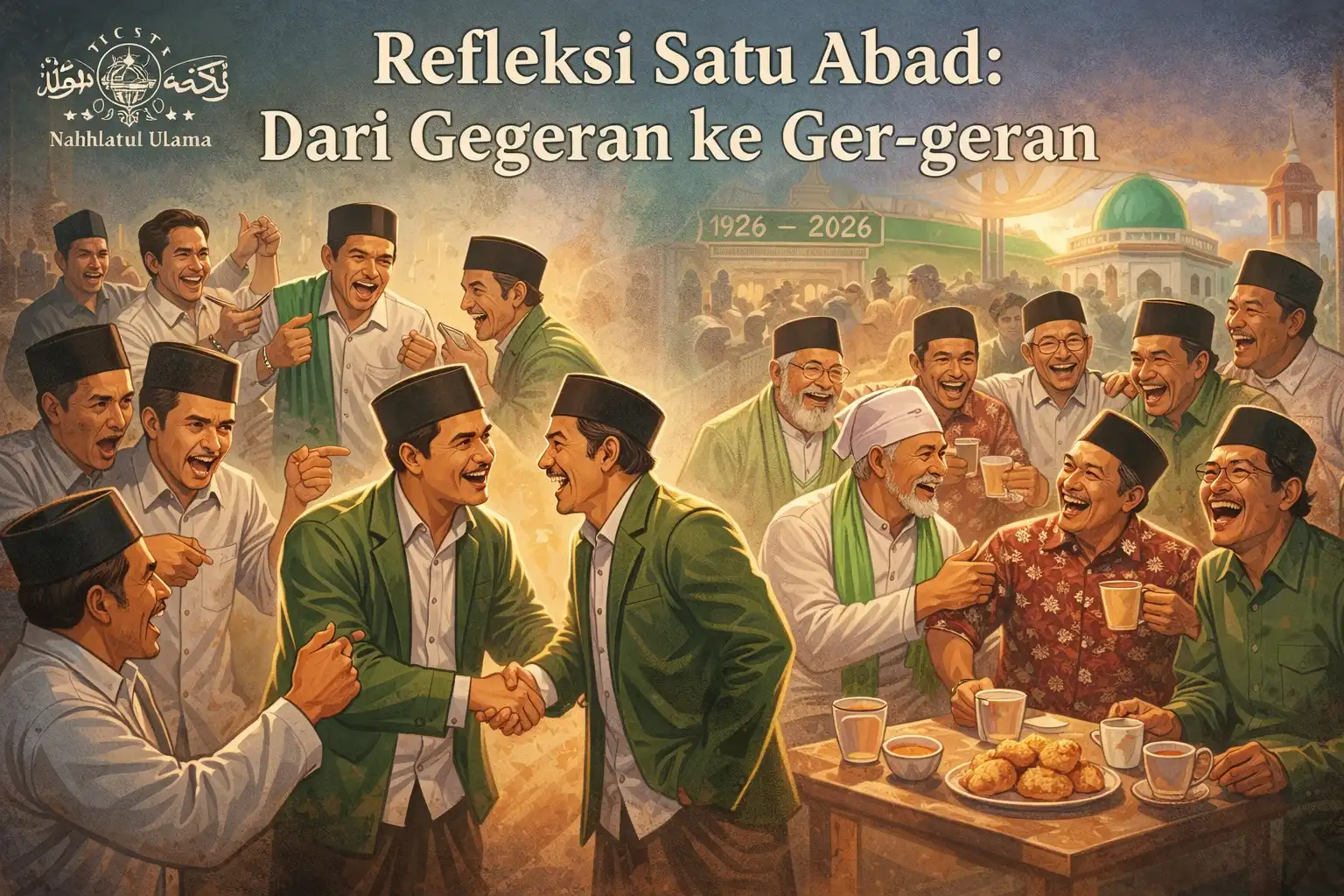

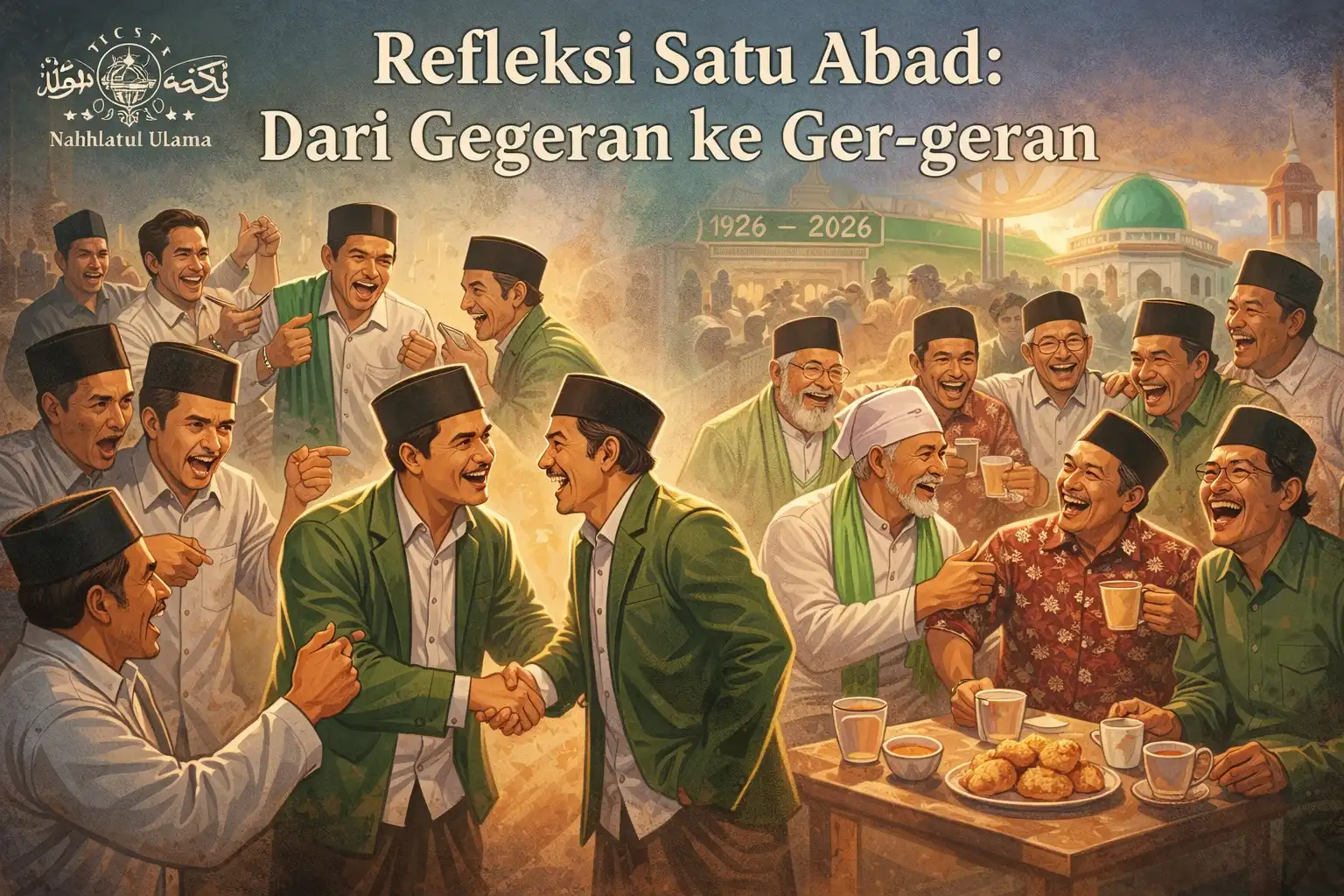

REFLEKSI SATU ABAD NU: DARI GEGERAN KE GERGERAN

Redaksi - Monday, 05 January 2026 | 10:21 AM

NU sudah berumur satu abad lebih. Dalam usia itu, wajar kalau pernah sakit pinggang, pegal lutut, dan sesekali salah dengar. Tapi satu hal yang patut disyukuri: sampai hari ini NU belum kehilangan kemampuan paling penting dalam hidup berorganisasi—yakni kemampuan untuk ribut tanpa bubar.

Sebab kalau mau jujur, NU itu dari dulu ya begitu. Isinya orang-orang yang pandai berbeda. Bahkan kadang terlalu pandai. Satu forum bisa berisi puluhan pendapat, semuanya merasa paling ikhlas, paling lurus, dan paling mewakili jam'iyah. Maka jangan heran kalau gegeran menjadi menu rutin. Gegeran itu bukan aib NU. Ia justru tanda kehidupan. Organisasi yang tak pernah ribut biasanya sudah mati—atau anggotanya sudah malas berpikir.

Namun NU tidak berhenti di gegeran. Dari sanalah lahir satu kebiasaan khas yang tidak diajarkan di bangku kuliah mana pun: ger-geran. Sebuah proses sunyi, sering tidak tercatat dalam notulen, tapi menentukan umur persaudaraan. Ger-geran itu bukan kompromi politik. Ia rekonsiliasi batin. Ia senyum yang kembali menemukan tempatnya.

Dalam sejarah panjang NU, gegeran dan ger-geran itu seperti tarikan napas. Tarik—hembus. Panas—dingin. Ribut—rukun. Yang berbahaya bukan gegerannya, tapi kalau napasnya berhenti di tengah.

Di tingkat pusat, tradisi ini relatif terjaga. Para kiai sepuh sudah terlalu lama hidup untuk tergoda menang-menangan. Mereka tahu, hari ini berbeda pendapat, besok bisa satu makam. Maka setelah forum, biasanya ada satu kalimat sakral yang mengakhiri segalanya: "wis, wes wayahe mangan." Dan entah bagaimana, makanan selalu lebih ampuh dari palu sidang.

Tantangan NU satu abad ke depan justru ada di tingkat bawah. Di sana, gegeran sering selesai secara administratif, tapi belum tuntas secara emosional. Konferensi ditutup, keputusan diketok, tapi perasaan masih tercecer. Salam ada, tapi dingin. Senyum muncul, tapi terpaksa.

Barangkali karena kita terlalu sibuk menjadi pengurus, sampai lupa menjadi saudara. Terlalu serius mengurus jabatan, sampai lupa mengurus perasaan. Padahal NU itu bukan hanya struktur, tapi kultur. Bukan hanya AD/ART, tapi adab.

Ger-geran itu tidak bisa dipaksakan dengan surat keputusan. Ia tumbuh dari kesediaan untuk mengalah sedikit. Untuk tertawa atas diri sendiri. Untuk mengakui bahwa kalah forum tidak berarti kalah martabat.

Seringkali manusia sering ribut bukan karena perbedaan, tapi karena tidak siap menerima bahwa dirinya tidak selalu jadi pusat. Di forum NU, ini sering terjadi. Semua ingin didengar, tapi sedikit yang mau mendengar.

Refleksi satu abad NU seharusnya bukan sekadar menghitung gedung dan lembaga. Tapi juga menghitung berapa banyak gegeran yang berhasil kita pulangkan menjadi ger-geran. Berapa banyak konflik yang tidak diwariskan ke generasi berikutnya.

NU akan tetap besar selama ia menjaga kemampuannya untuk menutup luka sebelum membusuk. Selama ia sadar bahwa persaudaraan lebih penting dari kemenangan sesaat. Selama ia mau mengingat bahwa tujuan berorganisasi bukan untuk menang, tapi untuk barokah.

Kalau suatu hari NU kehilangan tradisi ger-geran, maka gegeran akan berubah jadi retakan. Dan retakan, kalau dibiarkan, bisa jadi pecah.

Namun selama masih ada yang berani berkata, "wes, ayo ngopi bareng," NU akan tetap punya masa depan. Sebab dari secangkir kopi itulah sering lahir keputusan paling bijak—yang tidak tertulis, tapi terasa.

Satu abad NU mengajarkan kita satu hal sederhana: ributlah seperlunya, rukunlah selamanya. Gegeran boleh terjadi. Tapi pulangnya harus ger-geran.

Next News

Madura dan Musik Dangdut

2 months ago

Kronologis Bara Isu Pilkades Sampang: Dari Penundaan hingga Aksi Ricuh di Tahun 2025

4 months ago

Mak Ebun : Panggilan Kasih di Balik Kekuasaan Desa

4 months ago

Mimpi yang Menjadi Nisan

5 months ago

Kambing Hitam

6 months ago

Pecahnya Bisul Kemarahan Rakyat

6 months ago

Catatan Reflektif Historiografi Sampang :Dari Polagan, Roomtengah Hingga Pasedahan Banyuanyar

6 months ago

Kemerdekaan dan Tanggung Jawab Pendidikan

6 months ago

Santri Jangan Patah Semangat, Belajar Pada Ibnu Hajar

6 months ago

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Bukan Tanggung Jawab Satu Pihak

7 months ago